Текст написан для книги:

Горяшко А., Хайтов В. (ред.).

С любовью, Нинбург:

Сборник воспоминаний о Е.А. Нинбурге.

— СПб, Изд-во "Петроградский и К",

2008. — 248 с., цв. илл.

Мой текст в книге на стр. 88-101.

По ссылке можно прочитать всю книгу, но только ее текст, без фотографий.

Желающие приобрести книгу могут обратиться к редакторам книги:

Александра Горяшко alexandragor4@yandex.ru,

Вадим Хайтов polydora@rambler.ru

Не все иллюстрации совпадают с книжными

1964 – 1967 и другие годы

Зоологом я хотел стать с детства. С пятого класса принимали в кружок при зоопарке, и два года я пробыл зоопарковским юннатом. К концу седьмого класса меня оттуда выгнали: я слишком тесно дружил с африканским слоном Бобкой. А слон был классный, а еще лучше была служительница, отвечавшая за слона и носорога. В конце дня, когда слона перегоняли с площадки в закрытое помещение, мы с ней собирали монетки, брошенные посетителями. Денег хватало на хлебный квас и слону, и нам. Слону квас давали в литровой молочной бутылке, он ее аккуратно переворачивал и выпивал. А покормить носорога с руки картошкой в мундире!.. Но выгнали.

И тут родителям сказали, что в Зоологическом институте есть два чокнутых мужика, которые возятся с детьми – Загуляев и Нинбург. Морская живность меня интересовала больше, чем насекомые, поэтому в самом начале 8 класса отец договорился о встрече с Евгением Александровичем. И вот в сентябре 1964 года я сижу в вестибюле ЗИНа на лавочке около комнаты экскурсоводов. Первое впечатление от появившегося человека – маленький, но очень обаятельный. Он отвел меня на хоры (там тогда был еще не открытый для публики отдел насекомых), рассказал про оба кружка, свой и загуляевский, расспросил обо мне и разрешил приходить на занятия.

В следующий раз я пришел уже в квартиру, занимаемую кружком, на занятие. Как мне сейчас вспоминается, там была большая комната, где вдоль стен стояли полки с аквариумами и рабочие столы, большая прихожая (она же кухня с раковиной и газовой плитой) и солидная кладовка, где хранились заформалиненные сборы Первой Беломорской Экспедиции и снаряжение.

Ко времени моего появления в кружке там занимались ребята постарше меня — 9-11 классы. В эти годы средняя школа давала политехническое образование – в старших классах ученики один день в неделю осваивали рабочую специальность (токарь, слесарь, швея и т.д.). Наши кружковцы были избавлены от этого – ЗИН давал им бумагу о том, что в его стенах они получают нужную стране специальность «зоолог-лаборант». Поэтому у ребят был целый день, который они проводили в кружке. Но самым важным были общие занятия по вечерам. Мы либо слушали лекции Шефа и его друзей, либо отчеты старших кружковцев, либо вступительные доклады новичков. А после занятий шли пешком через Дворцовый мост, по Невскому проспекту до угла с Литейным, там мне надо было садиться на автобус.

.jpg) Основным направлением работы кружка тогда была разборка материалов первой экспедиции, так что наша внутренняя организация напоминала структуру отдела гидробиологии ЗИНа: каждый кружковец был ответственным за определенную группу беспозвоночных. Миша Львов определял ракообразных, Кира Регель – двустворчатых моллюсков, Вадим Тараканов – брюхоногих, Сима Фурман – кишечнополостных, Саша Анджан – иглокожих, Вадик Давыдов – полихет. Чем занимался Виля Хасанкаев – не помню. Эти ребята учились в 9-10 классах, многие участвовали в беломорской экспедиции и казались мне очень крупными специалистами. Восьмиклассником, кроме меня, был Кирилл Введенский, он появился в кружке немного раньше меня, и был, по словам Шефа «полковым энтомологом», занимался жуками, но почему не у Загуляева, а у нас, не знаю.

Основным направлением работы кружка тогда была разборка материалов первой экспедиции, так что наша внутренняя организация напоминала структуру отдела гидробиологии ЗИНа: каждый кружковец был ответственным за определенную группу беспозвоночных. Миша Львов определял ракообразных, Кира Регель – двустворчатых моллюсков, Вадим Тараканов – брюхоногих, Сима Фурман – кишечнополостных, Саша Анджан – иглокожих, Вадик Давыдов – полихет. Чем занимался Виля Хасанкаев – не помню. Эти ребята учились в 9-10 классах, многие участвовали в беломорской экспедиции и казались мне очень крупными специалистами. Восьмиклассником, кроме меня, был Кирилл Введенский, он появился в кружке немного раньше меня, и был, по словам Шефа «полковым энтомологом», занимался жуками, но почему не у Загуляева, а у нас, не знаю.

Младше меня была Ольга Норбекова, дочь музейной художницы Татьяны Николаевны, но она приходила просто потусоваться, хотя слова этого тогда еще не было. Был еще и одиннадцатиклассник Леша Цыганенко, но он собирался поступать (и поступил, а теперь там профессор) на физфак ЛГУ, и времени на нас у него в тот год почти не было.

Мне было предложено занять вакантное место специалиста по губкам, так что мой вступительный доклад-реферат был посвящен этому типу беспозвоночных. На докладе кроме старших ребят присутствовал и Андрей Александрович Добровольский (наверное, случайно заглянул, вряд ли его позвали оппонировать восьмикласснику), но он спрашивал, а я отвечал. (Гораздо позже Шеф мне рассказывал, как Дусь по поводу особо каверзных вопросов консультировался шепотом «А можно я его про это спрошу – ответит?», так что ритуального избиения младенцев я не помню).

После этого мне были вручены банки с беломорскими губками, и я был представлен Владимиру Михайловичу Ковтуну, тогда кандидату биологических наук, позже доктору, главному советскому специалисту по систематике губок. Сейчас, когда я стал старше, чем тогда был Владимир Михайлович, меня удивляет та серьезность, с которой к нам относились ЗИНовские специалисты. Профессора и доктора наук не считали зазорным для себя посидеть с пятнадцатилетним подростком и проверить, правильно ли он определил тех или иных животных. Миша Львов с вопросами ходил прямо к профессору Евпраксии Федоровне Гурьяновой, Саша Анджан – к д.б.н З.И.Барановой (он даже из школы отпрашивался, говоря, что у него встреча с доктором. На вопрос – «с каким доктором?», честно отвечал – «с эхинодерматологом». Учителя, понимая, что у мальчика серьезные проблемы с кожей, безропотно отпускали). Так что через короткое время, освоив несколько томов определителей губок (некоторые я получал от Ковтуна еще в рукописи, их издали позже) я вполне серьезно стал считать себя третьим в стране специалистом по губкам (второй была какая-то его заочная аспирантка, а первым, естественно, он сам).

Но самым интересным для меня в ту пору были воскресные экскурсии. Рано утром мы собирались в помещении кружка, переодевались, брали сачки и банки, потом ехали на вокзал, а оттуда на электричке – в Стрельну, Ропшу, реже – на Карельский перешеек. В поезде Шеф рассказывал нам что-нибудь из своих экспедиционных. Потом мы находили пруды и начинали ловить все, что попадется. Возвращались в ЗИН, рассаживали добычу по аквариумам, пили чай и шли домой.

Какое-то количество высоких сапог у нас было от института, но хорошим тоном считалось иметь свои сапоги. И вот в магазине «Охота-Рыболовство» на Невском я купил свои первые высокие сапоги – тогда они назывались «Охотничьи» и стоили рублей 10 (Шеф, будучи старшим лаборантом, получал 83 рубля, мнс без степени получал 105 рублей). Это был подарок от бабушки и дедушки. Сапоги надо было лелеять и холить, каждый из нас тогда умел заклеить дырку на голенище, причем особым шиком считалась заплата, отличающаяся по цвету от самого сапога. Нужна была и брезентовая куртка-штормовка. В ту пору уже появилась синтетика и плащевка, были куртки-демократки, но в «поле» надо было быть в брезенте. Штормовки продавались очень редко, брезентовая ткань – несколько чаще, поэтому многие шили себе куртки сами. Но бабушка моя отказалась гробить швейную машинку плотной тканью, так что штормовку я смог найти и купить гораздо позже. Зато для зимних поездок у меня был ватник, купленный в магазине «Рабочая одежда». Бабушка поставила на него старый меховой воротник, и я таскал его в экспедиции и командировки еще много лет. (А последняя моя штормовка, привезенная из Мурманска, лежит у меня на антресолях эйлатской квартиры на берегу Красного моря. Я работал в ней на Средиземном море, а последний раз я надевал ее, когда ездил на озеро Кинерет).

В зимние каникулы мы поехали на многодневный выезд на дачу к Симе Фурман. Там я научился пилить и колоть дрова, а главное – спать в спальном мешке.

Мешки у нас были институтские, тяжелые трехслойные: вкладыш, сам ватный мешок и брезентовый чехол. В первую ночь я ухитрился так извертеться, что отверстия мешка и чехла оказались по разные стороны, я долго не мог выбраться наружу и чуть не задохнулся. Но потом понял, как надо ворочаться вместе с мешком. Тогда же меня, восьмиклассника, научили пить неразведенный спирт. (Это умение очень пригодилось мне впоследствии, когда я работал с рыбаками. Шеф не скрывал от нас эту часть работы биолога и научил многим фокусам, применяющимся тогда, когда не выпить с людьми – значит их обидеть, а пить не хочется или нельзя. Тогда, например, можно поставить кружку со спиртом, а рядом кружку воды для запивки, а потом тихо поменять кружек со спиртом на еще одну кружку с водой, и пить воду, водою же и запивая. А можно незаметно сливать спирт по ножке стула).

Мешки у нас были институтские, тяжелые трехслойные: вкладыш, сам ватный мешок и брезентовый чехол. В первую ночь я ухитрился так извертеться, что отверстия мешка и чехла оказались по разные стороны, я долго не мог выбраться наружу и чуть не задохнулся. Но потом понял, как надо ворочаться вместе с мешком. Тогда же меня, восьмиклассника, научили пить неразведенный спирт. (Это умение очень пригодилось мне впоследствии, когда я работал с рыбаками. Шеф не скрывал от нас эту часть работы биолога и научил многим фокусам, применяющимся тогда, когда не выпить с людьми – значит их обидеть, а пить не хочется или нельзя. Тогда, например, можно поставить кружку со спиртом, а рядом кружку воды для запивки, а потом тихо поменять кружек со спиртом на еще одну кружку с водой, и пить воду, водою же и запивая. А можно незаметно сливать спирт по ножке стула).

А после зимы началась подготовка второй экспедиции. Шеф встречался с нашими родителями, рассказывал им о нас и о том, что и как будет на Белом море. Вроде бы меня отпустили без проблем, хотя на 50 дней я уезжал от родителей впервые.

И еще раз вернусь к тому, чего были лишены следующие поколения воспитанников Евгения Александровича – к пребыванию внутри ЗИНа. Было очень здорово в тот день, когда ты дежуришь в кружке (дежурный должен был покормить и почистить всех животных, содержавшихся у нас, а потом заниматься своей темой) взять ключи у вахтера, расписаться, пройти, поздоровавшись с вахтершей, сводчатым коридором подвального этажа мимо китовых ребер, хранилищ, складов, вивария, выйти во двор, зайти в свое парадное, подняться в кружок и чувствовать себя хозяином на целый день. Иногда, если в музее было много посетителей и не хватало штатных экскурсоводов, звонили из отдела экскурсий и просили прислать дежурного пионера. Экскурсии по музею мы водили не только для детей, но и для взрослых. А потом мы шли обедать.

Шеф и Эмма Николаевна ходили обедать на Адмиралтейскую набережную. Мы, ехидные подростки, установили такую закономерность: большие ученые перекусывали прямо на рабочем месте чаем с бутербродами, средние – спускались в ЗИНовский буфет, где можно было получить горячую еду. Лаборанты и аспиранты ходили обедать (пить кофе) в Академичку, столовую, расположенную в здании Кунсткамеры, а экскурсоводы и прочие свободные художники ходили обедать на другой берег Невы в столовую Управления Торговли (народное название этой столовой – «У спекулянтов»). Там я впервые попробовал кальмаров, но главное было не в еде, а в том, что по дороге на другой берег можно было послушать гораздо больше взрослых разговоров, чем по дороге в Академичку.

Начав подготовку к экспедиции, мы стали ходить по складам, собирать оборудование и снаряжение. Институт частично финансировал экспедицию, некоторую сумму выделил профком, остальное вносили родители. Я ездил c Шефом на БЗУ (базу закрытых учреждений), получали продукты мешками и ящиками. Особенно запомнился мешок дефицитной гречки.

Перед отъездом нас всех принял академик Быховский, директор ЗИНа. Из встречи запомнилось одно: «Сколько спирта вы везете?». В 60 годы прошлого века спирт был недоступен простому человеку. Я рос в медицинской семье, у нас всегда был в доме спирт, но не больше литра. А тут мы на экспедицию получили в ЗИНе две двадцатилитровые канистры — 40 литров. «Сорок литров, хорошо. Я надеюсь, что хотя бы четверть этого количества уйдет у вас на фиксации» — сказал Быховский. Апокрифом ходила история о том, что когда мы вышли, академик задержал Шефа и сказал, что надеется, что тот привезет нас обратно в том же количестве, не меньше, и не больше. Шеф спросил, а как можно привезти больше, на что Быховский укоризненно заметил, что в его возрасте уже надо знать, откуда берутся дети.

А перед самым отъездом нам выдали полевые дневники. Ах, какие были полевые дневники в те годы. Твердая обложка, покрытая коленкором, золотое тиснение на обложке «Академия Наук СССР», на обрезе – петелька для карандаша. А внутри переплета — бумага в клеточку, бумага для рисования, калька, миллиметровка. Формат – в задний карман брюк входит, причем золотая надпись про Академию остается снаружи. (В последующие годы для экономии перестали вклеивать петельку, кальку и пр.). Но это наши понты были, а Шеф объяснил в очередной раз, что все, что в дневник не записано, для Науки не существует.

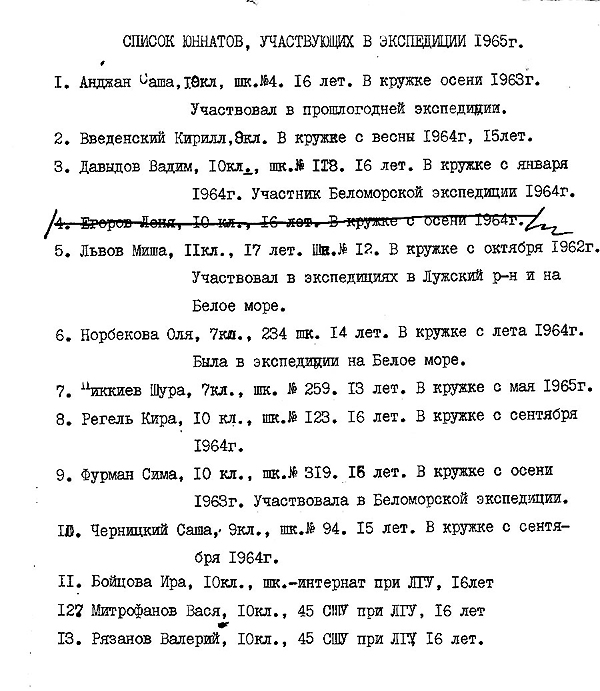

И вот мы поехали в экспедицию. Кто «мы» видно из списка.

Насколько я помню, Пиккеев Шура был каким-то мелким родственником Норбековых, в кружок не ходил и из экспедиции уехал в самом начале. Трое последних участников – ребята из «инкубатора», университетского интерната. Из взрослых, кроме Шефа были Эмма Николаевна Егорова, сотрудница ЗИНа, на которую легли все заботы о нашем пропитании, и Ирина Ефремовна Грузова (она же Эврика Ефроимовна Зубер-Яникус), математик, в те времена жена ЗИНовского сотрудника Е.Н.Грузова, решившая провести с нами отпуск.

Насколько я помню, Пиккеев Шура был каким-то мелким родственником Норбековых, в кружок не ходил и из экспедиции уехал в самом начале. Трое последних участников – ребята из «инкубатора», университетского интерната. Из взрослых, кроме Шефа были Эмма Николаевна Егорова, сотрудница ЗИНа, на которую легли все заботы о нашем пропитании, и Ирина Ефремовна Грузова (она же Эврика Ефроимовна Зубер-Яникус), математик, в те времена жена ЗИНовского сотрудника Е.Н.Грузова, решившая провести с нами отпуск.

Наш бортжурнал сохранился, так что все подробности экспедиционной жизни можно посмотреть там. Когда я перечитывал те страницы бортжурнала, что выложены на сайте Лаборатории, то мне показалось, что я нашел ответ на вопрос составителей сборника «А как вас Шеф воспитывал», вернее, часть его. Ведь его приказы – это не только указания, что и как сделать, поощрения и наказания, это и объяснение мотивов своих действий, а иногда и поступков других людей. Все время видна обратная связь.

И еще про воспитание. Шеф был старше нашего поколения кружковцев всего на 10-12 лет. То есть по возрасту, он был между нами и нашими родителями. У нас — подростковый возраст, с родителями постоянный конфликт, сверстники глупы и неинтересны, а тут есть кто-то, кто и тебя поймет, и взрослых, сблизит позиции. Не знаю, как его воспринимали ребята, когда он уже стал возраста их родителей, а потом и старше.

Но никакой фамильярности у нас не было: «Евгений Александрович, Эмма Николаевна», а они нас называли только по именам, без фамилий. Поскольку Александров было много, то в ход шли разные вариации «Саша, Сашка, Шурик, Сашок, Сашенька».

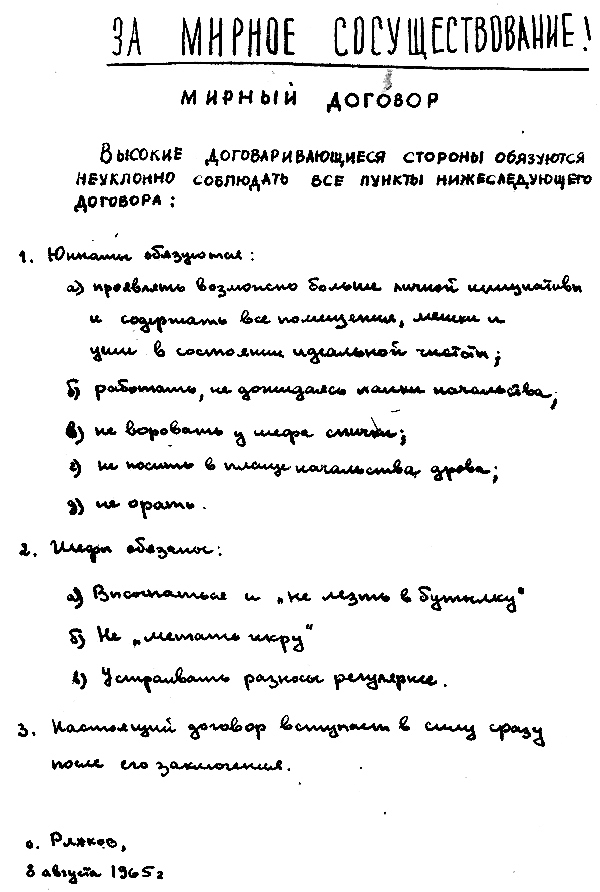

А уж «Мирный договор» показывает, насколько нам нелегко бывало друг с другом. Мы должны были много работать в экспедиции. Собирать пробы, разбирать их, фиксировать, зарисовывать, да еще экспедиционный быт требовал усилий.

Когда Шеф уезжал в Кандалакшу, обычно за продуктами, то мы расслаблялись и сачковали. И вот возвращается Шеф, а дежурная, Оля Норбекова, докладывает «Евгений Александрович, в лаборатории бардак, по углам дерьмо валяется». В другой раз Шеф вернулся раньше, чем планировал. Моторка на горизонте появилась совершенно неожиданно. Все бросились наводить порядок и доделывать несделанное. Но явно не успевали. И тут мотор лодки заглох уже у входа в Северную губу. За те полчаса, что Бианки с Нинбургом пытались завестись, а потом шли на веслах, мы успели и рисунки перерисовать на стекле, и зверей по кюветкам разложить, в общем рабочую обстановку создать. В те дни, когда Шеф уезжал, я любил надеть его белый свитер и тихонько подойти к кострищу, где народ сидел и трепался после ужина. Первые несколько раз эффект был очень сильным – «Шеф вернулся».

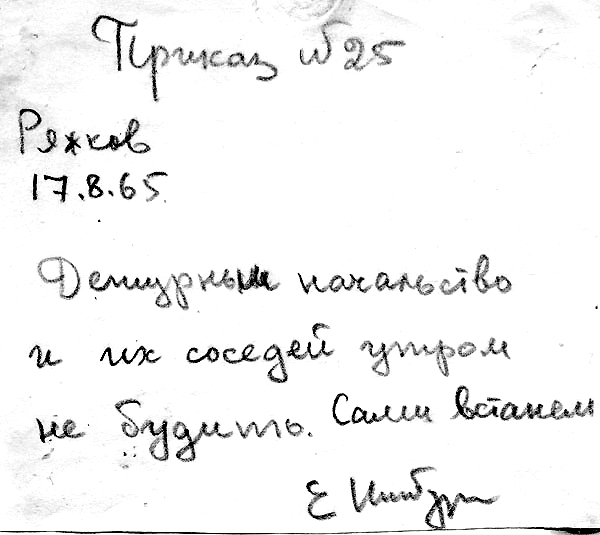

А этот приказ появился в результате хулиганства взрослых и юннатов. Как-то вечером я засиделся за бортжурналом, Сима Фурман, Шеф и Эммочка тоже еще не легли, и, не помню уже кто, предложил сделать стенгазету. Название родилось сразу «За рабский труд». Быстро появилась передовая статья про наш прекрасный «Бокоплав», были сатирические стихи про Кирилла, плохо морившего жуков, толковый словарь нашей лексики, особо удачные ляпы из бортжурнала, карикатуры. Мы раздухарились и просидели почти до утра. А поскольку наши с Симой спальные мешки находились на чердаке рядом с начальственными, то и появилась формулировка, позволившая нам поспать подольше.

В той экспедиции Шеф стал учить нас делать количественные анализы литоральной фауны. На случайно выбранное место кидалась металлическая рамка 1х1 метр, это называлось площадкой. Затем собиралась вся живность с поверхности, а потом выкапывался грунт на глубину штыка лопаты, промывался на наборе почвенных сит, а все, что оставалось на ситах, пересыпалось в ведра, приносилось в лабораторию, разбиралось по группам и взвешивалось. Основной улов составляли литорины. Работа была не столько физически тяжелая, сколько нудная, На драгировки, где приходилось махать веслами, мы ходили гораздо охотнее, чем лопатой махать, да и разбирать добычу было гораздо веселее.

Свое неудовольствие мы высказывали в песнях. Почему-то про драгировки песен мы не сочиняли, наверное, хватало морских песен Городницкого и Визбора. А про литоральные работы я помню целых три.

Первая, переделанная из «Перекатов» Городницкого.

На литоральке да все площадки

Послать бы их по адресу,

На это место уж нету карты,

И мы рисуем абрисы*

А где-то бабы живут на свете,

Друзья сидят за курицей,

А Шеф, владыка души юннатской,

На нас несчастных хмурится.

Но если в шею меня погонят,

Не стану долго мучаться,

Я раб науки до поворота,

А дальше как получится.

*Место рамки привязывалось к ориентирам на самодельной карте (АЧ).

Более подробно процесс описан во второй песне, – по мотивам псевдоблатной песни, которой нас научил Шеф «Стоял я раз на стреме…»

Стою на литорали, держу в руках ведро,

А в том ведре по ручку – проклятое дерьмо.

Один дерьмо копает, другой водичку льет,

А третий подбирает, что мимо упадет.

Потом считаем пенки, что сняли мы с дерьма,

Нам две канистры спирта за то дала страна.

Третья песня, переделка из «Фонариков» Глеба Горбовского

Когда юннаты моют ил на литорали,

И полихетам там опасно проходить,

Гаммарус пьяный шел,

И речь такую вел,

Что, мол, юннатам морду рад всегда набить.

Юннаты-гады эту песню услыхали,

Того гаммаруса решили изловить.

Его поймали, за карпакс взяли,

И через сита, через сита стали мыть.

Элитры женушки, мандибулы со скрипом,

Он на музейную бутылку променял.

«Гляжу, как кот в окно, а сердцу все равно,

Вот, если б чертов формалинчик не вонял»

Но экспедиция закончилась, мы вернулись в Ленинград, Шеф устроил родительское собрание (мы узнали много интересного о себе). Материал был обработан, обдуман и доложен на отчетном докладе кружка перед ЗИНовскими светилами, на Ученом Совете.

На Совете приключился казус. Мы рассказали о странном отсутствие на одном из участков литорали взрослых экземпляров двустворчатого моллюска Mya arenaria. Молодь была, а взрослых не было, хотя в других местах этого моллюска было много, мы на еду собирали. Так вот, поразмыслив, мы пришли к выводу, что на этом участке Муа не выдерживает конкуренции с Macoma baltica, массовым видом мелких двустворок. О чем с умным видом и доложили. А когда началось обсуждение, то нас очень похвалили за полет научной мысли, но объяснили, что за несколько лет до нас на Ряжкове работала экспедиция ИЭМЭЖа, изучавшая нервную систему моллюсков. Так вот они все крупные экземпляры на этом участке и выкопали.

Я перешел в 9 класс в новую школу. Мне выдали бумагу на прохождение производственного обучения в ЗИНе, и у меня появился свой законный день для занятий. Все губки, собранные за два года были разобраны и определены, и я занялся асцидиями. Тогда состоялась первая городская олимпиада по биологии. Мы с Кириллом хорошо выступили среди девятиклассников, а первое место получил десятиклассник из Дворца Пионеров.

Но весной 1966 года все кончилось. За политическую неблагонадежность Шефа отстранили от работы с детьми и перевели в лабораторию Космической биологии. О причинах опалы подробно рассказано в книге. Конечно, нам было очень обидно, но сделать ни мы, ни наши родители ничего не могли. Хрущевская оттепель кончилась, началось закручивание гаек, люди вылетали с работы за самиздат, за кассеты с песнями Высоцкого и Галича. Даже Окуджава не одобрялся.

А в кружок пришел Юрий Викторович Мамкаев, хороший ученый, совершенно не годный для преподавания, а тем более – для работы с детьми. Так что младшие быстро разбежались, а старшие, связанные с ЗИНом производственным обучением, продолжали приходить на свои дежурства. Но было уже не то. Животных, содержавшихся у нас в кружке, мы разобрали по домам. Мне досталась большая змея — полоз Шренка, которая еще долго жила у нас в квартире. Наши десятиклассники получили справки о присвоении квалификации «зоолог-лаборант» и пошли готовиться к экзаменам, Кирилл перешел в кружок энтомологов, а меня подобрал Андрей Александрович Добровольский и до конца 10 класса я проходил производственное обучение на кафедре зоологии беспозвоночных ЛГУ.

Не помню уже как, но нашел меня там Леша Цыганенко, тогда уже первокурсник физфака, и предложил поехать летом на Белое море на биостанцию ЗИНа с группой гидробиологов 3 курса. И оказались мы на Картеше под руководством Олега Григорьевича Кусакина.

Через какое-то время нам сказали, что Шеф поехал в заповедник с тремя ребятами: Кириллом Введенским. Таней Долининой и Сашей Егоровым. (Таня Долинина, моя ровесница, тогда училась в 45 интернате, а Саша Егоров был на год младше. Он успел немного походить в кружок при Шефе). Они начали работать там 13 июля. Мы быстренько распрощались с Картешем и поехали в Кандалакшу. На наше счастье, в заповеднике не стали чинить препятствий и 22 июля мы подходили к острову Ломнишному, где Шеф числился лесником. Все четыре обитателя острова стояли на берегу и не могли понять, кто еще в лодке, кроме егеря, так как капюшоны штормовок мы специально натянули до подбородков. А потом раздался крик Шефа «Цыганенко, Черницкий, сволочи!!!». Через неделю мы все перебрались на Ряжков и Шеф с Танюшкой уехали. (А как мы шли на Ряжков! Гребли несколько часов. Весел всем не хватало, Шеф сидел на руле, а Леша с Таней по очереди передавали друг другу гитару. И все пели). Я какое-то время был даже начальником остатков экспедиции, но потом и мне пришлось уехать раньше остальных.

Тем летом поступить в Университет из наших удалось только Кире Регель и ребятам из интерната – Ире и Васе (про Валеру не помню вообще). Виля Хасанкаев поступил в Горный Институт, Сима Фурман – в Ветеринарный. Остальные не прошли. И если у десятиклассников Анджана и Давыдова оставалась еще одна попытка до армии, то Миша Львов пошел служить. (Это был ужасный для поступления год – сдвоенный выпуск. Аттестаты зрелости получили одновременно выпускники 10-х и 11-х классов. И, хотя количество мест в ВУЗах было немного увеличено, конкурс был очень высокий). Непоступившие пошли работать лаборантами, справки ЗИНовские пригодились

Я ходил раз в неделю на кафедру, пил кофе со студентами, приходил в ЗИН в гости к знакомым, готовился к вступительным экзаменам, не столько по биологии, сколько по физике и химии. А вокруг Шефа шла тихая борьба. С одной стороны в ленинградской пионерской газете «Ленинские Искры» в сентябре появилась большая статья про мальчишек на необитаемом острове (про Таню, как объяснил мне Е.А., решили промолчать, чтобы не задавали лишних вопросов). А с другой стороны, когда я с большим отрывом от соперников победил во второй городской биологической олимпиаде, на ее торжественном закрытии со словами благодарности своим педагогам выступал не я, а второй призер. Как потом сказали организаторы, меня просто не нашли в зале. Но всем, кто знал ситуацию, было ясно, что они хотели избежать упоминания Шефа. Диплом мне вручили, как ученику 118-й школы и никаких слов уже сказать не дали.

.jpg)

В Университет я поступил с первой попытки, одновременно со мной поступили Долинина, Анджан и Давыдов. Кирилл Введенский поступил в Технологический Институт.

В студенческие годы я очень мало общался с Евгением Александровичем. Остальные кружковцы тоже не часто с ним встречались. Думаю, что дело было в нашем юношеском максимализме, в том, что Шеф перестал быть для нас авторитетом. Мы, такие успешные, поступившие в ЛГУ, перед нами прямая дорога в Большую Науку и он, научная карьера которого достигла вершины в ЗИНовские годы, а потом пошла вниз. (Не знаю, как сейчас, но в 70-е ГосНИОРХ – Государственный Институт Озерного и Речного Рыбного Хозяйства, считался очень плохой научной организацией, и считался заслуженно). А уж большего кошмара, чем перспектива работы школьным учителем, для студента биофака и представить было трудно. А Евгений Александрович из ГосНИОРХа пошел в школу. Понимание того, что он выбрал свой собственный путь в жизни, пришло гораздо позже.

Тем не менее, все студенческие и последующие годы мы были в курсе непростых событий его личной и профессиональной жизни, а младшекурсник «от Нинбурга» сразу становился для нас своим.

И другие годы (вместо эпилога)

Какой замечательный педагог Евгений Александрович, я понял гораздо позже, когда уже мои дети были того же возраста, что и Тема с Глебом в момент нашего знакомства. Первое, что бросалось в глаза, когда я иногда заходил в кружок, или уже ЛЭМБ, это то, насколько кружковцы были похожи на нас в их возрасте, а не на своих ровесников. И это при том, что формального отбора не было, но была среда, к которой подросток либо подходили, либо нет.

На Ряжкове я побывал с тех пор всего один раз, заскочил на несколько часов с В.В. Бианки, найти студента-орнитолога для работы на Лувеньге. Первое, что меня поразило, это то, что остров стал маленьким. Сопка – низкая, дорога в Южную губу – близкая, а ведь раньше это было целое событие – поход через весь остров или подъем на вершину. Наш чердак был благоустроен, вместо кострища – кухня с навесом. А ребята, я уже говорил об этом, очень похожи на нас.

А однажды, в начале 80х, узнав, что Шеф с детьми собирается на Белое море, я подгадал свой отъезд в Чупу на тот же день и поехал вместе с ними. Вагон плацкартный, мы сняли матрасы, расстелили на них спальники, сидим, чай пьем. Тут приходит контролер, начинает выступать, что ежели кто белья за рубль не берет, тому и матрас не положен, верните на место. Шеф ему объясняет, что ни белье, ни матрасы нам не нужны, у нас спальники, нам третьи полки нужны, чтобы вещи разложить. Контролер не унимается, и вдруг я вижу, что Шеф бледнеет, начинает трястись и говорит контролеру «Выйдем в тамбур». Они вышли, я за ними. И в тамбуре Шеф начинает орать в полный голос, что неужели долбанный контролер не видит, что перед ним педагог с детьми, что даже милиционер не имеет права в такой ситуации делать замечания педагогу. Контролер, повизгивая извинения, убежал, а Шеф стал курить. Я его спрашиваю: «Евгений Александрович, как Вы, успокоились?». А он мне совершенно спокойным голосом говорит, что и не нервничал вовсе, что это был педагогический гнев, просто, он не хотел, чтобы у проводников-студентов были проблемы.

А потом я переехал жить и работать в Дальние Зеленцы, на баренцевоморское побережье. А там уже работал Вилорий Хасанкаев, наш, кружковский, из Первой экспедиции. А вскоре к нам в Институт из Архангельска перешла Лена Шошина, интернатская воспитанница Шефа.

А потом я переехал жить и работать в Эйлат, на красноморское побережье. В моей первой в Израиле лаборатории уже работал Витя Биркан, ученик Шефа. Витя очень помог мне в начале новой жизни. А в Эйлат из Питера регулярно приезжает кольцевать птиц Миша Марковец.

Эссе про отчество

Шеф воспринимался всеми как еврей, да и сам себя считал таковым. С его-то внешностью и фамилией у него выбора особого не было. (О том, что он еврей лишь по отцу, я узнал только после его смерти, когда спросил питерских друзей, почему было отпевание в церкви). Но в ЗИНовском кружке 64-65 годов еврейского вопроса не было, как и национального вопроса вообще. Мы с Симой Фурман – евреи, Виля Хасанкаев – татарин, но это, а также национальная принадлежность носителей малопонятных фамилий Анджан и Регель в те годы никого не интересовало (А если кого и интересовало, то вслух не обсуждалось. В интеллигентской среде, к которой мы себя относили, национализм в те годы был не моден).

И мы, и коллеги звали Шефа Евгений Александрович, но в приказах он был Моисеевичем. Однажды на занятии кто-то спросил его, почему он во внутренней телефонной книге ЗИНа проходит как Моисеевич. Шеф очень спокойно ответил, что он еврей и папа его Моисей, но еще в детстве отцу дали второе имя Александр, которое и использовалось в быту, с тем, чтобы оградить ребенка от всяческих напастей. (Сейчас, вернувшись в лоно еврейской традиции, я могу подтвердить, что такой обычай существует и имеет вполне логичное объяснение: Прилетает Ангел Смерти и спрашивает: — «А где тут у вас мальчик Моше, мне надо его забрать из этого мира?», а ему отвечают: «Какой такой Моше, нету у нас такого, вон только Саша бегает, но ты же за Мошей прилетел, так что вали отсюда»). Так, мол, и прижилось неофициальное отчество Александрович.

Но возможно с отчеством все было несколько сложнее, и Александр вновь стал Моисеем в конце 40х годов, когда государственный антисемитизм назывался борьбой с космополитизмом и раскрытием псевдонимов. Так, во всяком случае, произошло в моей семье.

В 70е годы, разбирая бумаги умершего деда, я нашел целую папку юридических документов, доказывающих, что Чутко Михаил Борисович и Чутко Менаше Борухович – это один и тот же человек. Оказывается, в 1948 году всем офицерам Военно-Медицинской Академии, где служил дед, велели принести подлинники свидетельств о рождении, и на их основании выписали новые удостоверения личности на те имена, которые были даны им при рождении. Понятно, что изменения коснулись главным образом евреев. В папке той была объяснительная записка, где дед писал, что, вступив в Красную Армию в 1919 году, он русифицировал имя-отчество для удобства обращения с бойцами. Потом следовали решения суда о том, что всяческие дипломы о высшем образовании, о присуждении научных степеней и званий, выписанные на имя Михаила Борисовича, принадлежат Менаше Боруховичу. А мама моя из Веры Михайловны стала Верой Менашевной. Но до самой смерти дед назывался Михаил, а мама – Михайловной.

Скорее всего, у Нинбурга-старшего произошла подобная же история. Ведь он был офицером, преподавателем Нахимовского училища, и ему приказали из Александра снова стать Моисеем, а сыну выдали паспорт с отчеством Моисеевич.

Вполне вероятно, что Евгений Александрович не знал всего этого. Мне ведь тоже не рассказывали.

.jpg)

Уже отправив вам email, вычислил, что ваши Черницкие, вероятно, из Проскурова Подольской губернии, а не из Витебской, как «мои». Но за мемуар все равно огромное спасибо!!